|

ボランティアについて

(阪神淡路大震災での実体験)

AIKIDO for little children in Nishinomiya

西宮幼児合氣研究会

2008年夏 モンゴル非電化プロジェクト参加

テレビ朝日 素敵な宇宙船地球号2005年でも放映

2005年夏の遠征時の写真:メンバー真ん中が 発明家:藤村靖之先生 一番右山口

http://www.hidenka.net/mongolia/tour2005/test05.htm

2008年夏の写真

2005年夏に設置した冷蔵庫が2008年夏も活躍していました昼の外気温30℃でも

この土に埋めた非電化冷蔵庫は8℃まで冷えていました。

ヨーグルトのようなものや馬乳酒やヤギの乳が冷やされていて心から感激しました。

左3名がモンゴル人のバギーさん達、真ん中から山口、井川、古川、田坂

馬で数10キロ走りました。この馬はモンゴルの競走馬です。

大草原を走り抜ける爽快感は何にも変えられません。

馬と呼吸を合わせる呼吸法の修行をしてきました。

①②③ 2回の遠征で3箇所に行きました。

③のゴビ砂漠での冷蔵庫の冷え具合はもう一つでした。

苛酷な砂漠環境での遊牧生活を垣間見ることが出来ました。

モンゴルに行けば、当然ゲル(フェルトで作ったテント)で宿泊、

夜の寒さをしのぐのには、馬、羊、牛の糞を燃料にストーブを焚きます。

薪や石炭を使う場合もあります。

神戸の震災「阪神淡路大震災」

では、神戸生田中学緊急避難所で2300人のリーダーを務めました。

協力し合い秩序の整った避難所運営が出来ました。

その経験が現在の私を支えています。

1995年阪神淡路大震災 神戸生田中学でのボランティアの記録

夏のボランティアの注意ミネラル不足

これから、夏ボランティア活動する場合、塩(ミネラル)が必須になります。

流れる汗で、ミネラルが不足してしまします。

岩塩やミネラルたっぷりの海の塩などを舐めながら、

水分を補給しなければ成りません。 アルカリイオン飲料などでも良いかと思いますが、

糖分が高すぎるので、水と一緒に飲むと良いでしょう。

普通の水だと血液を薄めるだけになり、ミネラル不足で、ぶっ倒れます。

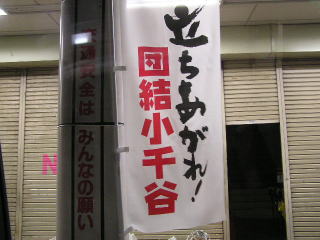

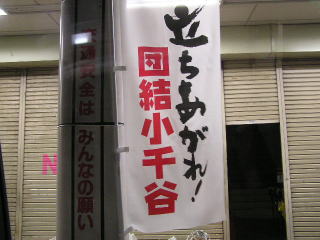

2004年中越地震

①

2004年10月28日に西宮市を出発し、 バイクで9時間かけて、小千谷市総合体育館に着きました。

夜9時を回っていました。 私は、阪神大震災2日後からで神戸生田中学(避難者1200名)

のボランティアリーダーを4ヶ月間やっていました。 その経験を活かせないかと思いつき、行きました。

神戸の震災のとき6日後はこんな状況ではありませんでした。

県庁のすぐ下の神戸生田中学でさえももっともっと悲惨な状況でした。 それに比べると、数は場所によって足りないところもあるが (長岡より小千谷市は極端に少ない)ボランティアも早く来てくれているし、 各種の支援団体も独自のテントを張って炊き出しなどをどんどんやっています 。 市の災害用炊飯器も数台設置されており、大型発電機照明 自衛隊の野外設置型大型銭湯(無料)、トラック型移動理髪店 仮説トイレも50台ほど並んでいます。(神戸生田中では2台しかなかった あっという間に満杯で汲み取り車が来るわけではないので使えなくなり ました)

新潟地震での支援のスピードにびっくりしました。 10年の歳月は確実に災害援助に対する民衆の考えたかを良い方向へ

変えているようです。

ただ、マスコミのことが気になります。 彼らは、マイクロバスに自分たちの食べる物資と寝具、なべ、電気湯沸かしポ

ットなどを満載して来ています。 避難者が寒い中お湯がないのでカップめんさえ食べれないのに

隠れることなく食べています。昔も怒りを感じましたが今回も 怒りを感じました。

ボランティア運営側としては、マスコミを上手に使わないと えらい目にあいます。マイナスのイメージをマスコミは報道するのが

好きなので、誰が死んだとか、その理由をこまかく説明してその責任が 運営そのものにあるような言い方をします。

そうすると、お年寄りなんかは不安感が増します。 報道でも言われてますが車で寝泊りしている人が本当に多いです。

長期の避難には向かないので早急に対策が必要です。

(体育館はプライバシーがまったくありません。それを考えると、 車の中のほうがプライバシーが守れます。)それも理由のひとつです

困っているのは、小千谷市という名称を考えればすぐ分かるんですが 小さな1000個の谷がある市なのです。市内は案外開けていますが、

地図を見せてもらったら、山の集落につながる道路のいたる所に ×マークがついていました。

これらは、ボランティアのバイク隊が自分のバイクで道を確認して その先の民家の状況を偵察に行き物資を運ぶ為の道路の確保と

どのサイズのトラックが入れるのかを確認したものです。 今では取り残された集落はありませんが、物資が行き届いてないのが実状

です。

現実には、市役所には物資は毎日大量に到着するようになっています。 しかし、避難所間の連絡はまったく行き届いておらず、避難所によって ずいぶん様子が違います。 また、10分も車で走れば、ジャスコも洋服の青山も100円ダイソーも 営業しているのも現実です。買おうと思えば買えます。

結局私が何をさせて頂いたかというと、 小千谷市に震災の翌日入ったボランティア第一号の人と

話、先日立ち上がった小千谷市ボランティアセンターのリーダー(寺島さん)

と話し合いを10時から12時くらいまでしたことです。

・今後避難者の精神状態がどう変化するのか

・物資はどのようなものが届くようになるのか

・寝たきりの人をどうケアするのか

・避難者を班(グループ)でわけて運営するやり方

・家族カードの作り方

・掃除当番や物資の積み降ろしや配給

・重要書類の管理のしかた

・ボランティアを管理するボランティアのあり方

・自治体との連携のやり方

・避難者に自立をさせる為の方法

・ボランティアとして立ち上がった人を応援するやり方

・避難所、仮設住宅の雪対策(一晩で1メートル積もるらしい)

・その他色々

私の神戸での経験をメモしてらっしゃいました。(雪以外のこと)

結局、私が支援品としてもって行ったのは、 クリアーファイル3冊 ボランティアやヘルパーさんがスカーフを巻く為の

オレンジの布(このオレンジの布を首にまいた人はみんなの為に働いていると

いう勇気の印)

まずは1×10メートルもってゆき、使うかどうか話し合いました。

昨日の夜、会議でオレンジの布を使うことが決定しました。 155メートルメーカーに発注して、来週前半(11/2)には届きます。

これから被災地でオレンジのスカーフを首や腕に巻いたスタッフ が活躍することでしょう。

小千谷市はほとんど家の中はぐちゃぐちゃです。 長岡に支援にいくのも良いですが、小千谷市に行ってください。

寺島さんというリーダーが適所に割り振ってくれると思います。 いくらセンターで話し合っても

末端の小さな避難所には支援が行き届かないのも現実です。 マスコミの報道も大切ですが、現地の生の声に耳を傾けたいと思っております。

最後に、道路が寸断されており本当に地震のすごさを再認識しました。 写真80枚撮影

---------------------------------------------------

本日(11/1)は野菜ジュース缶入り324本、ペットボトル約1リットル×120本

(クロネコヤマト送料15640円→これでも8000円ほど値引きしてくれました)

を小千谷市ボランティアセンターに送りました。

少ない量ですが、野菜ジュースの重要性を証明でき、避難されている方に好評ならば、

その結果を、各支援自治体やグループ(国、県、市、町の災害対策本部)などに報告し

毎日飲めるように働きかけるよう準備もしてきました。

いずれにしても山口個人の持ち出しで行っております。

なぜ野菜ジュースなのか?

私の阪神大震災の経験からすると、まず絶対に便秘になり体調と精神状態が

崩れてきます。実は、長期で手伝うボランティアにも当てはまります。

理由1、大便を我慢する癖がついてしまう。→仮説トイレなので行きにくい。

やりにくい。安心できない。夜は暗い。

理由2、長期的に配給される弁当は一般的に揚げ物が多く野菜がとりにくい。

理由3、果物は、ナイフを使用しないといけなかったりするので食べにくい。

理由4、高齢者になると、歯の具合が悪く、思うように食事できない。

理由5、飲み物はなぜか、ミネラルウォーターとウーロン茶、お茶などが届くが

野菜ジュースは少数しか届かない

理由6、体内の栄養バランスが崩れ、避難所内での争い、ボランティア同士、

ボランティアと避難者など、争いが多発するようになる。

→ビタミン類が必要。

理由7、食物繊維飲料では、炭酸が多すぎて高齢者に不向き。

他にも理由はありますが、とにかく毎日一人一本摂れるのが理想だと思います。

メーカーにより味にかなりの差があり、個人の趣向もありますので

できれば製造メーカーは色々ある方が好ましいです。

何かお思いのことがございましたら、01@tamatebako.com(山口)へメールください

ありがとうございます。

皆様ありがとうございます。

本日11/04(22:00)

小千谷市ボランティアリーダーの寺島さんと

携帯電話で話しました。

http://www.jfast1.net/~venezia/saigai/

私が、送った野菜ジュースは優秀なボランティアの手によって

寺島さんが確認する前に配布されてしまったようです。

どうやら荷物を個人宛に送ってもその人にたどり着く前に

その他のものと一緒になってしまうようです。

また、ライフラインがかなり復旧しており、避難者が少しずつ

戻り始めた矢先今日震度5の余震でまた振り出しに戻ったと嘆い

ておられました。(ガスの復旧はまだ)

★山間部の避難所にはバイク部隊を派遣して、

現状把握を継続しておられるとのことでした。

★炊き出しは毎日1回は自衛隊の手によって行われるとのこと。

★それ以外にも、ラーメン屋台やココ一番カレーなどが無料配布されている

とのことでした。(きっと博多のラーメンだと思います)

★弁当の質はかなりましになってきたようです。

★一般ボランティアによる家屋の片付けがはじまったそうです。

危険を伴うのでかなり用心して進行しているとのこと。

★様々な団体に所属するボランティアの人たちが、手伝いに来るようになり

ボランティアの統制ができるようになってきた。

★医療班とボランティアでチーム編成を組んで、班ごとに活動するやり方に

ここ2、3日で変更しつつある。

(小千谷市で70班/5-6人必要→足りない)

★避難所内では一般ボランティアより、班編成なので看護や福祉など、

柔軟な対応のできるスキルを持ったボランティアを求めるようになった。

★たちの悪いボランティアも若干ではあるが現れ始めた。

★長期ボランティアの心労もかなりなものになってきた。

★他の地区ではあるが、ボランティアによる窃盗めいたことにより

その地区では完全に被災者とボランティアの心が離れた。

★やはり野菜ジュースは自治体などから定期的な配給物資には

ないようです。

皆さん野菜ジュースを送ろう。

被災地で長期戦を乗り切るには野菜が必要です。

②2004年11月16日大阪府危機管理室

支援品の野菜ジュースを113ケースを持っていきます。

それに際して、大阪府庁危機管理室へ高速道路通行許可証を

交付してもらいに直接行きました。

なんと、大阪府庁危機管理室が一般に新潟震災への許可証を

発行するのは、私(山口)が初めてなのだそうで、許可証交付第一号でございました。

このホームページなども見て頂き、スムーズに発行していただきました。

心より感謝致します。そこでも野菜ジュースの重要性をお話させていただきました。

2004/11/17新潟へ出発

大阪日日新聞に出発直前取材を受けました。http://www.sg-loy.com/041118.htm

皆様のご協力のおかげで32万円集まり、野菜ジュース3336本をオレンジ色の反物155m持っていくことができました。

9時間かけて行き片道660KMの道のりでございました。

北陸道から長岡より関越道に入りそこら辺から高速道路も補修は

してあるもののがたがたの状態でした。

到着して、前回訪問した小千谷市到着しました。

街はずいぶん落ち着きを取り戻していました。

街を一回りしてから、小千谷市総合福祉センターにいきました。

無事、ボランティアリーダーに手渡すことが出来ました。

寺島さんに手渡すことが出来ました。

荷降ろしを手伝ってくれたのは、神戸長田区出身の人でした。

なぜオレンジ色の布なのか?

切って、スカーフにするのです。

この布は、はさみ不要で手だけで切れ、しかも丈夫。

理由1.ボランティアの存在を明らかにする為

理由2.不審者と区別する為

理由3.ボランティアとして自覚を持つ為

理由4.ボランティア同士が分かる為

理由5.温もりと安心感を抱いてもらう為。

リーダーの一声で慣れた手つきで降ろしてくれました

物資倉庫に入れる様子です。・

中を見てわかりましたが、野菜ジュースは一本もありませんでした。

水が届くと山間部の被災者へ届けているようで助かるとのことでした。

野菜不足は深刻な様子でした。

なぜか、若いボランティアはカップめんなどを食べていて、

ボランティアのための炊き出しなども行われていましたが

なかなか安定した食生活とは程遠い状態です。

下の写真左は、小千谷市総合福祉センターの

社会福祉協議会事務局長篠田さん。

右は一緒に運んでくれて今回の支援に全面的に

ご協力頂いた枚岡合金工具代表取締役古芝さん

今回は、手渡すべき相手に手渡すことが出来ました。

確実に使用させていただきますとのことでした。

下は前回の写真にもありますが総合体育館の

2004/11/17の風景です。ずいぶん避難者もへってきました。

|

西宮幼児合気研究会TOP

|